DI TIMUR Kota Singkawang, tepatnya di Kelurahan Mayasopa, hamparan hutan produksi yang dulu rimbun kini perlahan menghilang. Dari kejauhan, barisan hijau pepohonan tampak terputus-putus, digantikan oleh pola barisan tanaman baru yang rapi. Bukan lagi pohon-pohon hutan tropis, melainkan kebun gaharu dan kelapa sawit.

Sejak tahun 2018, citra satelit mencatat adanya aktivitas pembukaan lahan di kawasan ini. Dalam kurun waktu tujuh tahun, sekitar 811 hektare lahan telah dibuka, dengan 749 hektare di antaranya merupakan kawasan hutan produksi yang secara hukum seharusnya tetap dipertahankan sebagai hutan. Hilangnya hampir tiga perempat ribu hektare hutan ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ia adalah tanda bahwa fungsi ekologis sebagai penyangga air, pengendali iklim mikro, dan rumah bagi berbagai satwa kian terancam di wilayah ini.

Awalnya, pembukaan lahan yang terekam satelit pada 2018–2019 terkesan sporadis. Namun, ketika tim lapangan meninjau lokasi itu pada 2023, terbukti lahan tersebut telah ditanami pohon gaharu. Komoditas ini bernilai tinggi di pasar internasional, digunakan untuk parfum dan obat-obatan. Perubahan dari hutan menjadi kebun gaharu memberi sinyal bahwa pembukaan lahan tidak lagi murni karena kebutuhan subsisten masyarakat kecil, melainkan terkait kepentingan komersial.

Perkembangan lebih lanjut terjadi pada 2022 hingga 2025. Citra satelit menunjukkan adanya perluasan bukaan baru, dan kali ini ditanami dengan kelapa sawit. Dari gaharu yang bernilai tinggi namun eksklusif, kini masuk sawit yang mewakili industri perkebunan skala besar. Pola ini menguatkan dugaan bahwa Mayasopa telah menjadi lokasi ekspansi perkebunan yang menggerus kawasan hutan negara.

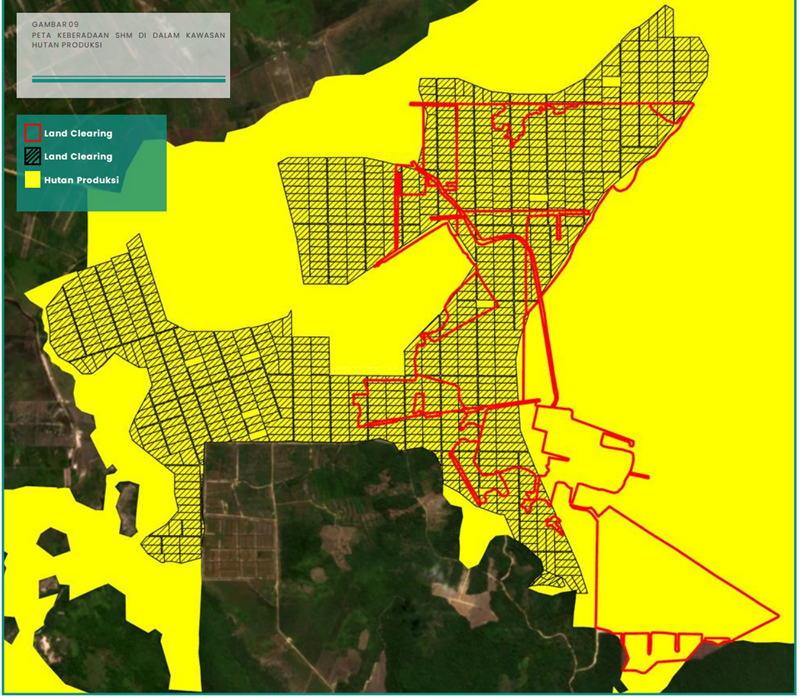

Lebih mengejutkan lagi, temuan di lapangan menunjukkan bahwa lebih dari separuh lahan yang dibuka itu telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Dari total pembukaan, sekitar 447 hektar sudah bersertifikat, dan secara keseluruhan terdata 838 persil SHM dengan luas 1.049 hektar berada di dalam hutan produksi. Artinya, ada tanah hutan negara yang secara administrasi berubah status menjadi tanah milik pribadi.

Di sinilah masalah besar muncul. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5/1960) dan Undang-Undang Kehutanan (UU No. 41/1999), tanah di kawasan hutan tidak boleh disertifikatkan sebagai hak milik pribadi. Penerbitan SHM di Mayasopa dengan demikian menyalahi aturan dan memperlihatkan adanya dugaan maladministrasi di ATR/BPN Kota Singkawang. Dengan kata lain, hutan hilang bukan hanya karena dibuka dengan alat berat, tetapi juga karena ada tanda tangan dan stempel di balik meja birokrasi.

Kasus ini bukan hanya soal tata kelola agraria yang kacau. Ia juga membawa dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat. Hilangnya 749 hektar hutan berarti hilangnya daya serap karbon, meningkatnya risiko banjir dan longsor di Singkawang Timur, serta hilangnya ruang hidup bagi flora dan fauna. Dari sisi sosial, keberadaan sertifikat di lahan hutan membuka potensi konflik: bagaimana jika masyarakat adat atau lokal merasa memiliki klaim lama atas tanah tersebut? Bagaimana posisi mereka ketika berhadapan dengan pemegang SHM yang mengantongi dokumen resmi dari negara?

Mayasopa menjadi contoh bagaimana kebijakan di atas kertas gagal melindungi hutan di lapangan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mungkin masih menegaskan bahwa area itu adalah kawasan hutan produksi. Namun, di sisi lain, lembaga pertanahan di daerah menerbitkan sertifikat kepemilikan di atas lahan yang sama. Ketidaksinkronan ini bukan sekadar masalah teknis birokrasi, tetapi celah yang bisa dimanfaatkan untuk merampas hutan secara “legal”.

Narasi Mayasopa juga menyingkap wajah ganda deforestasi. Di satu sisi, ia tampak sebagai aktivitas masyarakat local smallholder atau outgrower yang membuka lahan. Namun, angka dan polanya menunjukkan bahwa pembukaan ini tidak lagi skala kecil. Ada indikasi kuat bahwa pola perkebunan besar masuk ke wilayah ini, baik melalui gaharu maupun sawit.

Jika kita tarik ke gambaran lebih luas, kasus Mayasopa hanyalah satu potongan puzzle dari deforestasi di Kalimantan Barat. Antara 2016 hingga 2024, pembukaan lahan oleh smallholder di provinsi ini mencapai 33 ribu hektare, dan lebih dari separuhnya berada di kawasan hutan. Mayasopa hanyalah satu titik terang yang bisa dilacak dengan data dan satelit. Masih banyak titik lain yang mungkin tak sempat terpantau publik.

Pada akhirnya, pertanyaan yang harus diajukan bukan hanya “apa yang terjadi di Mayasopa?”, melainkan “kenapa negara membiarkan hal ini terjadi?”. Publik berhak tahu bahwa hutan bisa hilang bukan hanya karena gergaji dan api, tetapi juga karena maladministrasi. Publik juga berhak menuntut agar sertifikat di kawasan hutan diaudit, agar hutan yang tersisa benar-benar terlindungi.

Hutan Mayasopa adalah cermin. Jika kasus ini dibiarkan, ia bisa menjadi preseden buruk: bahwa hutan negara bisa berubah menjadi perkebunan pribadi dengan mudahnya. Jika itu terjadi, maka hilangnya hutan-hutan lain di Kalimantan hanya tinggal menunggu waktu.*